Por Matheus Lobo Pismel

Nesta sexta-feira (13), a partir das 18h, o cantor e compositor Rodrigo Campos comemora os 10 anos de seu primeiro álbum, São Mateus Não É Um Lugar Assim Tão Longe, com o lançamento em formato vinil na Patuá Discos, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. De sua casa, na Pompeia, Rodrigo conversou conosco sobre o doloroso processo de criação de São Mateus, um mosaico de histórias passadas no bairro da zona leste em que cresceu, no outro extremo da cidade.

Aos 23 anos de idade, Rodrigo se mudou para a Mooca para seguir no caminho da música. Percussionista, cavaquinhista e violonista tocava em casas de samba, como o tradicional Ó do Borogodó, em Pinheiros, acompanhando cantoras como Fabiana Cozza.

A troca de endereço, entretanto, não foi muito tranquila. “Meu círculo era muito São Mateus, ficava muito lá. Era como viver em uma cidade pequena. Quando saí, eu senti essa ruptura de ter mudado não só de lugar, mas também socialmente. Fui morar em um bairro de classe média, que é a Mooca. Você começa a ver outro tipo de pessoa, outra configuração social e, ao mesmo tempo, se afasta do seu núcleo afetivo, de amigos e família”, revela.

Foi esse processo de deslocamento que o fez compor as canções imortalizadas em São Mateus. São crônicas inspiradas em situações vividas por ele e pessoas próximas. Há músicas para sua mãe, seu pai, seus irmãos, primeiras namoradas e também para amigos que perdeu. Foram esses sambas diferentes, introspectivos e melancólicos, que surpreenderam ouvidos e destacaram Rodrigo Campos na nova cena musical paulistana.

Dez anos depois, Rodrigo tem na bagagem outros três discos solo (Bahia Fantástica, Conversas com Toshiro e 9 Sambas) e mais quatro com os projetos Passo Torto e Sambas do Absurdo, além de parcerias com diversos artistas, como Elza Soares, Céu, Criolo, Curumin e Jards Macalé.

Mais que isso, Rodrigo Campos consolidou uma identidade artística singular, que sempre parte do samba, como matéria prima, mas se expande ao incorporar timbres, ritmos e melodias variadas. É a ideia de encarar o samba ainda como um gênero de vanguarda, experimentando e inovando fora das convenções mais tradicionais.

Em entrevista exclusiva ao Tenho Mais Discos que Amigos!, o compositor também adiantou parte dos planos para 2020, especialmente com o trio Sambas do Absurdo, parceria com Juçara Marçal e Gui Amabis. Confira a entrevista na íntegra.

TMDQA!: Você já comentou, em outra ocasião, que seus discos surgem de angústias ou crises existenciais. No caso de São Mateus, foi a partir da saída do bairro. Como foi esse processo de criação?

Rodrigo Campos: Eu comecei a fazer as canções depois que saí do bairro, aos 23 anos. Senti uma diferença social muito grande, no contato com as pessoas, na maneira de se comportar, na maneira de viver.

Meu círculo era muito São Mateus, ficava muito lá. Era como viver em uma cidade pequena. Quando saí, senti a ruptura de ter mudado não só de lugar, mas também socialmente. Fui morar em um bairro de classe média, que é a Mooca. Você começa a ver outro tipo de pessoa, outra configuração social e, ao mesmo tempo, se afasta do seu núcleo afetivo, de amigos e família.

Tinha uma espécie de desafio a ser vencido, de conseguir se manter fora da casa dos pais, fora de São Mateus e de se inserir em outro meio. Não era só a questão financeira, tinha uma coisa de aprender a se inserir em outros meios, fazer novos amigos. Isso tudo me deixava um pouco triste, angustiado.

Comecei a fazer as músicas no processo de me reconectar com o bairro e, de alguma maneira, ajudava a me situar nesse novo momento. Criava uma espécie de ponte até os amigos, a família. Essa ponte invisível me mantinha em pé, como uma coisa meio terapêutica. Fui fazendo as canções e, aos poucos, fui entendendo que tinha muita coisa para falar.

Compor sobre o bairro serviu para tudo isso que já falei e, ao mesmo tempo, também serviu para dar uma direção artística e estética. Comecei a compor sambas de maneira diferente, não sambas tradicionais, não preso na fórmula.

Fiquei mais livre para experimentar e ser um pouco mais incisivo, e menos celebrativo, que é o que o samba às vezes sugere. Tive margem para fazer esse samba mais melancólico, com histórias que não se resolvem, que não tem um desfecho. Elas ficam no ar, uma vai se somando à outra, montando um grande mosaico que você consegue enxergar com a perspectiva do disco como um todo.

TMDQA!: Passados 10 anos, qual o lugar que São Mateus ocupa hoje na sua

vida?

RC: Na época, teve uma coisa mais dolorosa de fazer o disco, uma espécie de prestação de contas com o bairro. Hoje, escuto com um ouvido mais distanciado. Não tenho mais tanta carga emocional. Durante muito tempo foi difícil, mas já faz muito tempo que saí. Estou com 42 anos. Ano que vem vai fazer 20 anos que saí de São Mateus. Tive tempo para lidar com isso. Não me pega mais tanto como pegava.

É óbvio que eu ainda tenho um olhar para a vida de uma pessoa da periferia. Eu vou nos lugares e tenho esse olhar de quem não é exatamente da zona oeste, que não é classe média. Fico nesse limiar entre uma coisa e outra, prestando atenção nesses dois lados. Isso ainda reage na minha personalidade, no meu olhar.

Quanto ao disco em si, acho que foi adquirindo uma leveza, certo conforto, resignação em relação a aquelas dores que foram postas. O disco fala de questões que eu realmente vivi. Tem música para meu pai, minha mãe, meus irmãos, para amigos que perdi. Mas acho que é mais leve hoje, não é mais como era.

TMDQA!: As histórias chamam atenção também pelos detalhes, como em “Isac trabalha no Santander” e “Maria Inês se formou em Nutrição”. Qual sua relação com essas pessoas que te inspiraram a criar as histórias do disco? Ainda há contato?

RC: “Isac” [faixa 10 do disco] é meu pai, “Lúcia” [faixa 9] é minha mãe. “Fim da Cidade” [faixa 1] eu fiz para meu irmão que, na época, trabalhava na lotação e hoje é caminhoneiro. Ele fazia a linha do Jardim Veracruz até o metrô Carrão, que é o fim da cidade.

Eu tenho um irmão que ficou preso muitos anos e fiz para ele “Sem Estrela” [faixa 7]. “Cavaquinho” [faixa 6] fala de pessoas que morreram: Bimba, Sidnei e Dario, três amigos de infância. Um morreu na cadeia. Outro foi morto em um assalto que ele fez, roubou um carro e foi morto pela polícia. E o outro morreu em uma briga de bar. Eram amigos muito próximos, irmãos.

Em “Rua Três” [faixa 12], que fala da menina que se formou em Nutrição, eu conto um pouco das minhas primeiras namoradas. Mas não tenho mais contato. São pessoas que fizeram parte da minha vida naquela época. Basicamente tenho contato com a minha família. Tenho alguns amigos, mas não exatamente esses que são referidos na música.

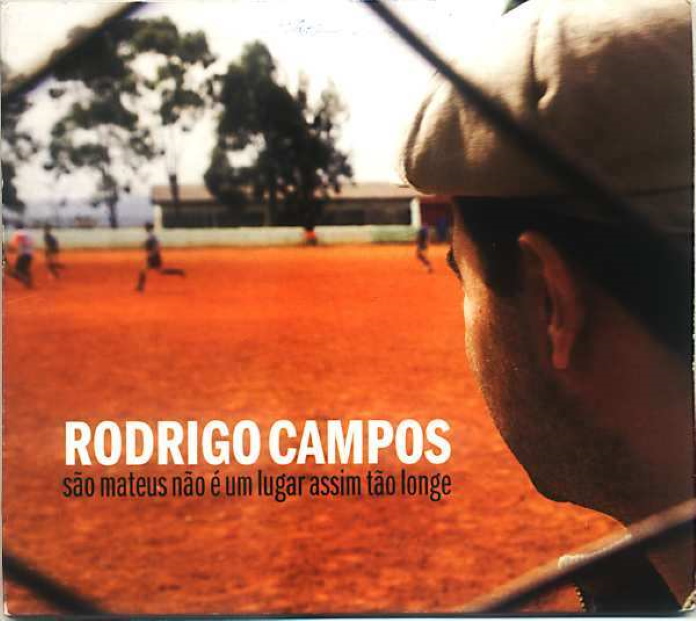

TMDQA!: E a história da foto da capa do disco? Havia uma relação forte com

o futebol?

RC: Eu quis ser jogador de futebol. Esse campo da capa é o campo onde eu treinava, dos nove aos quinze anos, mais ou menos. Era a escolinha de futebol da área. Um senhor montava os times e levava para disputar campeonatos mirins com outros clubes de várzea que também tinham categorias de base. Durante muitos anos joguei nesse campo. Cheguei a treinar no Banespa, a fazer teste na Portuguesa…

Acho que o campo tem uma representatividade legal, com essa terra vermelha, sem grama, com menos estrutura. Remete a essas localidades periféricas, mostrava que aquela localidade era periférica.

TMDQA!: Você cresceu musicalmente no meio da rodas de São Mateus, mas em sua carreira há idas e vindas, de aproximação e afastamento com o samba. Como você entende essa relação?

RC: Quando saí de São Mateus, cheguei a tocar uns dois anos no Ó do Borogodó [bar de samba em Pinheiros]. Acompanhei cantoras como Fabiana Cozza, que era do samba. Mas, em dado momento, me afastei, porque meu disco me levou para outro lugar. Consolidou a possibilidade de abertura para não fazer uma música estritamente dentro de um gênero.

Durante muito tempo eu só toquei samba, então, as referências como músico de samba já estavam cristalizadas.

Do ponto de vista do aprendizado, estar em outros meios me possibilitava mais curiosidade. Fui frequentar outro tipo de galera, da cena indie na época, onde já haviam várias misturas interessantes. O próprio Beto [Villares, produtor de “São Mateus”] eu procurei porque era um cara que produzia dentro de outra lógica. Interessava trazer esses novos timbres de São Paulo, que já estavam ganhando o mundo, porque o Beto produziu o disco da Céu [em 2005], que foi para o mundo inteiro.

Interessava essa mistura com o que eu já tinha. A intenção era justamente o confronto de uma música mais regional que eu trazia, o samba, com uma música mais cosmopolita, que era o Beto.

Fui beber em outras fontes e me aprofundar em outros sons. Fui tocar guitarra, mexer com pedais. Eram outros timbres. Era muito legal para criar sons, como a gente fez no Passo Porto [banda de Rodrigo com Kiko Dinucci, Marcelo Cabral e Rômulo Fróes]. Acho que criei uma sonoridade.

Esse caminho me possibilitou construir um vocabulário mais próprio, que me levou a fazer vários trabalhos, como tocar com a Elza durante muitos anos, com a Juçara, Passo Torto, Sambas do Absurdo.

TMDQA!: Apesar desse afastamento, você é sempre lembrado como um dos

grandes sambistas de São Paulo da cena atual.

RC: É porque eu faço parte de um núcleo de criação e composição. Não faço parte do núcleo de preservação. Tem várias rodas que estão lá tocando Candeia, Cartola. É super importante, mas eu não faço parte. Eu estou no núcleo que está tentando lidar com o samba em um sentido de vanguarda, como se ainda fosse um gênero de vanguarda, tentando criar a partir dele, e não simplesmente preservar.

Obviamente, vou nos sambas, gosto de ir nas rodas, frequento algumas. Mas não faço parte de nenhum movimento mais ligado à tradição. Acho que sou reconhecido como sambista no sentido de criação, de composição, do cara que lida com o gênero. Minha matéria-prima é o samba. É certo me chamar de sambista, mas no sentido de criação, não de preservação.

TMDQA!: Para 2020, quais são os projetos? Vem disco novo por aí?

RC: Tem o Sambas do Absurdo. Fiz umas músicas novas e compartilhei com a galera do trio, Juçara e Gui Amabis. Ele está criando os arranjos e, possivelmente, a gente faça um Sambas do Absurdo novo para ano que vem.

TMDQA!: A ideia é transformar o Sambas do Absurdo em um grupo mesmo?

RC: Acabou virando. O Passo Torto também era para ser nome de um disco e virou nome de um grupo. O Sambas do Absurdo foi um pouco isso. Vai ter um Sambas do Absurdo Volume 2, com um subtítulo. Mas disco meu [solo] só em 2021, mantendo esse intervalo de três anos, que acho saudável para a criação.